義和團是20世紀開初中國歷史上一次嚴重的社會運動和政治事件,是清朝末期開始發生的。

義和團的興起令當時中國面臨大量政治和社會問題,如動用私刑處死了大量基督徒與外來的西方人,並縱火燒毀了教堂和基督徒房屋。

義和團事件延續了2年,期間引發了八國聯軍之役,終究以失敗告終。

然而,義和團事件仍然對中國歷史產生了重大影響,影響了中國近代政治、社會和文化的發展。

義和團事件 簡介

義和團之亂

義和團事件,又稱義和團運動,是發生於清朝末年的一場反外國、反基督教、反清朝對外開放政策的民間運動,其高峰期發生於1900年,並且引發了國際間的干涉和協商。義和團是一個號稱「拯救國家、驅逐鬼子」的秘密結社,由於當時清朝政府對外國勢力的不滿以及國內社會的動盪不安,這個秘密結社得以蓬勃發展,最終演變成了一個強大的反對勢力。

1900年夏天,義和團開始在華北地區進行大規模的襲擊,目標是所有外國人、傳教士和華人基督徒。這些襲擊行動很快擴散到了北京,並導致了包括傳教士、商人和外交官在內的數百名外國人被殺害。同時,義和團還攻擊了鐵路、電報局和其他與外國人有關的機構和建築。

隨著情況的惡化,各國駐華使節團和清朝政府之間的外交緊張局勢加劇,最終導致了八國聯軍的入侵。1901年,清朝政府被迫簽署了《辛丑和約》,同意向八國聯軍支付巨額賠償,並且同意一系列的條約,其中包括允許外國人在中國境內自由傳教和開展商業活動。

義和團事件顛覆了當時中國政治和社會的穩定,並且對中國未來的發展產生了深遠的影響。這場事件也被視為是中國近代史上一個重要的轉折點,標誌著中國與外國接觸和交流的新時代的開始。

義和團 意思

「義和團」的意思是「義勇同團」,其中「義勇」指志願加入抗外團體的人,「同團」則表示他們組成了一個團體,共同抵抗外國勢力和傳教士的入侵和影響。這個名稱強調了結社成員之間的團結和合作,以及為國家和民族利益而戰的精神。

義和團起源

義和團事變

義和團的起源可以追溯到19世紀末的中國,當時外國勢力的入侵和影響引起了一些人的不滿和反對。加上清朝政府在改革開放和現代化建設方面的弱勢和動盪不安,這些人逐漸形成了一些民間組織,開始進行抗議和反對行動。

其中一個最為著名的組織就是「義和團」。義和團最初是由一些叫做「拳教」的民間組織發展而來,其成員主要是一些農民和佃戶,他們認為中國的困境是由外國勢力和傳教士的入侵和影響造成的,因此主張抵制外國貨物、打破教堂和洋學堂、驅逐外國傳教士等。

義和團首領

義和團的組織比較分散,沒有一位統一的領袖。不過,根據歷史記載,一些較為著名的義和團首領包括:

- 朱紅燈他被認為是義和團的創始人。朱紅燈來自山東泗水,在某次水患之後逃到了長清縣大李莊他舅舅家,並以略通醫術為生。

當時山東地區習武成風,大李莊有一民間組織大刀會,該組織本該是一個使用大刀的武術組織,但是因為一些原因演變成了“降神附體”的神拳,因此備受百姓推崇,朱紅燈也在這股熱潮中學會了神功。

他提出了“扶清滅洋”的口號,並在大李莊設場練拳,四處進行反洋教宣傳,成為了長清一帶的首領級人物。

隨著拳民的增加,朱紅燈正式將組織命名為“義和團”,並帶領拳民們攻擊教堂和傳教士,同時還對欺凌貧苦百姓的地主惡霸進行清算。。 - 張德成是義和團的首領之一,直隸新城白溝河人,船夫出身,性格直爽,喜歡和練武之人交往。

在甲午戰爭後,張德成對洋人在中國的肆意妄為感到氣憤,決心要把洋人趕出中國。他與劉連勝等人商議,創建了「天下第一團」,為了吸引團民,他事先在劉連勝的院子裏埋了一把鋼刀,並對團民聲稱「院中有殺氣,掘出當得刀」。 - 曹福田是直隸靜海人,游勇出身,於1900年發展了2000多團民,並在呂祖堂內設壇練拳。他聯合張德成攻擊老龍頭火車站,奪回被佔領的火車站,但最終被北洋軍務大臣宋慶圍剿失敗。

- 林黑兒是紅燈照組織的首領,自稱為「黃蓮聖母」和「大師姐」。

她是船家女,會武藝,能在水上自由行走而不濕鞋,揮扇能使敵人的槍炮報廢,甚至還能於千里之外取人首級。她與張德成聯合抵抗洋人,而她則負責宣傳義和團、搜集情報、醫護受傷的義和團成員等。

這些義和團的領袖在當時對於反對外國勢力和傳教士、維護國家和民族利益方面都做出了一些貢獻,不過也因為其使用暴力手段和不當的行為受到了一些批評和譴責。

義和團口號

義和拳是源於白蓮教,而白蓮教又以「反清復明」為號召。 因此,初時義和拳的劉之協及李文成等起義均以「反清復明」為號召。

自1899年以後,「義和拳」被合法化並改名為「義和團」,此後改口號為「扶清滅洋」。

義和團結果

義和團下場

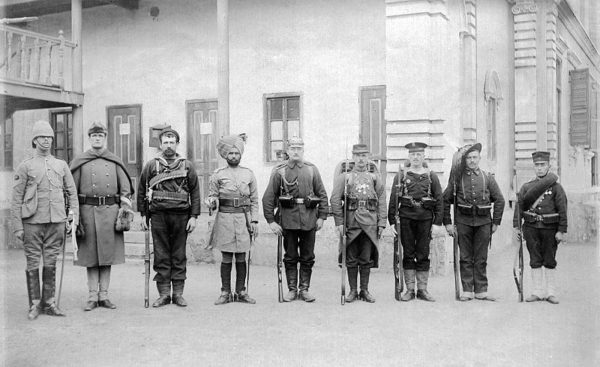

義和團最終的結果是失敗和悲劇性的。義和團運動的高峰期發生在1900年,當時一些義和團成員對外國傳教士、商人和外交使節等進行了暴力襲擊,並且攻擊了外國駐軍。這引起了八國聯軍的介入,由美國、英國、法國、德國、日本、俄羅斯、義大利和奧匈帝國組成的聯軍一同進攻中國,鎮壓了義和團運動。

義和團運動的失敗對中國產生了深遠的影響。清朝政府因為對外國勢力的屈辱和國家危機無力應對,國家威信受損,而且國家賠款巨大,嚴重削弱了中國的經濟實力。此外,義和團運動也促進了中國的民族主義和反帝運動的興起,這成為了中國現代史上重要的一個轉折點。

義和團 八國聯軍

義和團是一個反外國勢力的運動,而八國聯軍則是由八個國家組成的聯盟,於1900年入侵中國,以鎮壓義和團運動。這些國家包括美國、英國、法國、德國、日本、俄羅斯、義大利和奧匈帝國。

八國聯軍的入侵引起了中國的強烈反感和反抗,但由於當時清朝政府的內部腐敗和軍事力量的薄弱,八國聯軍很快佔領了北京等重要城市,清朝政府被迫簽署了一系列不平等條約,其中包括了對中國的賠款、割讓領土、開放通商口岸等等條件。這些條約對中國的經濟和政治權利產生了極大的影響,也對中國的現代化進程造成了巨大的阻礙。

八國聯軍的入侵和條約的簽署對中國的影響一直持續到現代,被視為中國現代史上的一個重要事件。在中國的民族主義和反帝運動中,八國聯軍成為了象徵外國侵略和壓迫的代表,而義和團運動也成為了中國民族主義和反帝運動的重要起點。

辛丑條約

《辛丑條約》,是在1901年9月7日,清朝政府和八國聯軍代表在北京簽訂的一份協議,某程度上是義和團協議。

此條約是八國聯軍在佔領北京後,對清朝政府提出的一系列條件的回應。

協議主要內容包括:

清朝政府向八國聯軍道歉,承認義和團運動對外國人和中國基督徒的攻擊是無理的,並賠償銀元4.5億兩。

遵守中國主權,不將中國領土分割給任何國家,不侵犯中國的領土完整和政治獨立。

允許外國在中國設立駐軍和租界,並對外國公民和財產給予特殊待遇。

中國同意開放多個港口,並取消對外國貿易的一些限制。

設立聯合軍事委員會,由中國和各國代表組成,負責管理北京等地的軍事事務。

辛丑條約的簽訂,標誌著八國聯軍對中國的侵略結束,但同時也讓中國陷入更深的半殖民地狀態。

協議中的一些條款,如賠款和租界等,對中國的經濟和政治獨立都產生了不可逆轉的影響。協議也引起了中國人的強烈反感和抗議,促進了中國反對帝國主義和民族主義的崛起。

義和團影響

義和團運動對中國產生了深遠的影響,包括:

民族主義和反帝運動的興起:義和團運動促進了中國的民族主義和反帝運動的興起,人們開始意識到中國處於被列強侵略和壓迫的危機之中,開始尋求國家獨立和強大的道路。

對清朝政府的打擊:義和團運動嚴重打擊了清朝政府的威信和控制力,政府因為對外國勢力的屈辱和國家危機無力應對,國家賠款巨大,嚴重削弱了中國的經濟實力。

增加對外國的敵視:義和團運動對外國人的暴力襲擊和殺害,使得外國人對中國產生了更大的敵意,對中國的印象更加負面。

條約的簽署和領土的割讓:八國聯軍入侵和條約的簽署對中國的經濟和政治權利產生了極大的影響,包括對中國的賠款、割讓領土、開放通商口岸等等條件,對中國的現代化進程造成了巨大的阻礙。

總的來說,義和團運動是中國近代史上一個重要的事件,對中國的現代化進程和民族自豪感都產生了深遠的影響。

義和團歷史意義

義和團運動是中國近代史上的一個重要事件,它對中國產生了深遠的歷史意義:

-

民族自強的興起:義和團運動讓中國人開始意識到中國處於被列強侵略和壓迫的危機之中,開始尋求國家獨立和強大的道路。這激發了中國人的民族自強精神,推動了中國近代化的進程。

-

清朝政府的危機:義和團運動嚴重打擊了清朝政府的威信和控制力,政府因為對外國勢力的屈辱和國家危機無力應對,國家賠款巨大,嚴重削弱了中國的經濟實力。這加速了清朝政府的衰落,也為中國歷史上的政治轉型打下了基礎。

-

對外國勢力的敵視:義和團運動對外國人的暴力襲擊和殺害,使得外國人對中國產生了更大的敵意,對中國的印象更加負面。這增加了中國與外國的矛盾和對抗,使得中國在國際社會中的地位更加被動。

-

中國現代史的轉折點:義和團運動和八國聯軍入侵標誌著中國現代史的轉折點,將中國從半殖民地狀態推向現代化,開啟了中國近代史的新局面。同時,這場事件也讓中國人開始思考如何應對外部壓力,從而加速了中國現代化的進程。

總的來說,義和團運動是中國歷史上一個重要的事件,它在政治、經濟、社會和文化等多個方面對中國產生了深遠的影響,也對中國的現代化進程和民族自豪感都產生了深遠的影響。

義和團 太平天國

義和團和太平天國是不同的歷史事件和組織。

太平天國是一個發生在19世紀中葉的反清起義,由洪秀全等人創立,目的是推翻清朝政府,建立太平天國。太平天國戰爭持續了近20年,對中國南部地區造成了巨大的破壞和人口損失,但最終失敗,清朝政府成功鎮壓了太平天國起義。

義和團是發生在1900年的一次反外國和反基督教的運動,由一些民間組織和武術團體組成,並受到清朝政府的支持。義和團成員認為外國人和基督教傳教士是中國社會的敵人,對中國文化和傳統造成了威脅,因此發起了一系列攻擊和暴力行為。然而,義和團最終失敗,八國聯軍入侵中國,清朝政府被迫簽訂了《辛丑條約》,結束了這場運動。

總的來說,太平天國和義和團都是中國歷史上的重要事件,但兩者在歷史背景、目的和影響等方面都有所不同。

義和團 相關人物

慈禧太后義和團

慈禧太后與義和團的關係非常複雜。義和團是一個反外國和反基督教的運動,由於清朝政府內部存在分歧,慈禧太后對義和團的態度也時常變化。

起初,慈禧太后和清朝內部的保守派支持義和團,認為義和團可以振興中國文化和反對外國勢力。然而,當義和團在北京發起了攻擊外國使館的行動時,八國聯軍入侵北京,慈禧太后和清朝政府被迫與八國聯軍簽訂《辛丑條約》,接受了一系列嚴厲的懲罰和要求。

在八國聯軍入侵期間,慈禧太后被迫逃離北京,並在天津和西安等地流亡。在這段時間裡,她試圖與其他權力中心合作,以重建自己的地位和恢復清朝的統治。然而,這些努力並沒有帶來成功,慈禧太后最終被迫接受了新政府的領導,清朝政府的統治權也逐漸被削弱。

總的來說,慈禧太后在義和團事件中的作用非常複雜,她既支持又反對義和團,最終也沒有阻止八國聯軍的入侵和清朝政府的崩潰。

義和團 常見問題

義和團事件如何影響晚清的局勢?它有何歷史意義?

義和團事件對晚清的局勢產生了深遠的影響,主要體現在以下幾個方面:

外國勢力的干涉加劇了清朝政府的衰弱:義和團事件的爆發導致八國聯軍的入侵,這次入侵使清朝政府遭受了前所未有的打擊,清政府不得不簽訂《辛丑條約》,接受一系列嚴厲的懲罰和要求。這使得清朝政府在國際間的地位更加低落,也削弱了清朝政府在國內的統治權力。

促進了民族意識的崛起:義和團的興起,表明中國民眾對於外來勢力的反感和抵制,並且對中國本土文化的重視。這激發了中國的民族自豪感和民族意識,成為中國現代化進程中一個重要的動力。

啟發了改革思想的興起:義和團事件揭示了清朝政府的腐敗和內部矛盾,使得社會上的一些知識分子開始反思中國的傳統體制,提出了各種改革的思想和方案,成為晚清時期改革思潮的重要契機。

義和團事件的歷史意義在於,它促進了中國民族意識和文化自信的崛起,也為中國的現代化進程提供了重要的思想和動力。

同時,它也表明了中國政府的腐敗和弱點,成為中國歷史上一個重要的轉折點,推動了中國歷史上的一系列變革和改革。

如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!