論四端

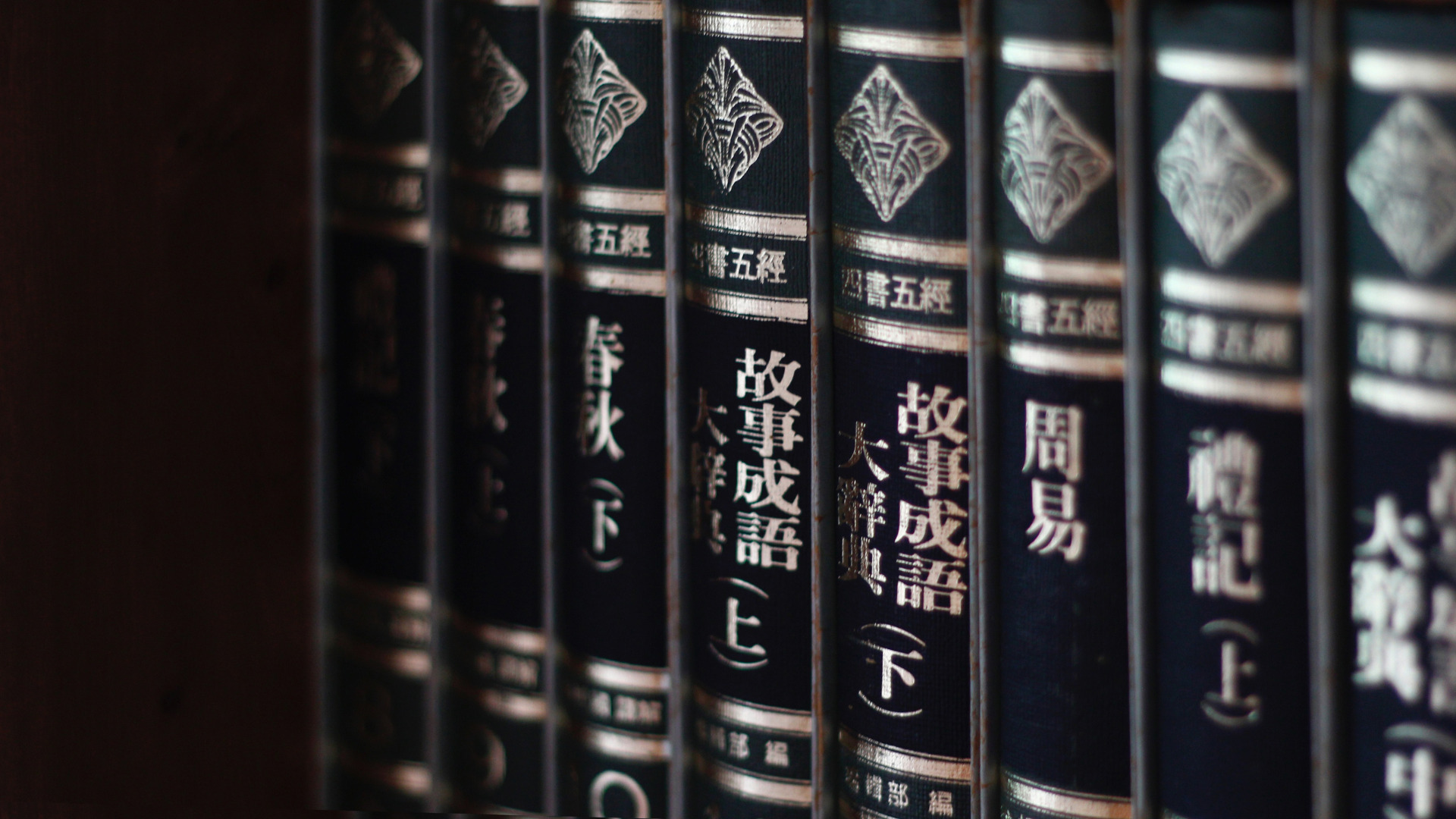

論四端 全攻略

學博小編為大家提供 中學時期必學的《論四端》全文語譯、重點文言字詞以及文章重點分析包括:內容大要、主旨、段落大意、寫作和修辭手法。

論四端 全文語譯

論四端 原文 第一段

孟子曰:「人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可運之掌上。

論四端 語譯 第一段

孟子説:“每個人都有憐憫體恤別人的心情。先王由於憐憫體恤別人的心情,所以才有憐憫體恤百姓的政治。用憐憫體恤別人的心情,施行憐憫體恤百姓的政治,治理天下就可以像在手掌心裏面運轉東西一樣容易了。

論四端 原文 第二段

所以謂人皆有不忍人之心者,今人乍見孺子將入於井,皆有怵惕惻隱之心—非所以內交於孺子之父母也,非所以要譽於鄉黨朋友也,非惡其聲而然也。由是觀之,無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,非人也;無辭讓之心,非人也;無是非之心,非人也。惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。

論四端 語譯 第二段

之所以説每個人都有憐憫體恤別人的心情,是因為如果今天有人突然看見一個小孩要掉進井裏面去了,必然會產生極其同情的心理.這不是因為要想去和這孩子的父母拉關係,不是因為要想在鄉鄰朋友中博取聲譽,也不是因為厭惡這孩子的哭叫聲才產生這種驚懼情心理的。由此看來,沒有同情心,簡直不是人;沒有羞恥心,簡直不是人;沒有謙讓心,簡直不是人;沒有是非心,簡直不是人。同情心是仁的發端;羞恥心是義的發端;謙讓心是禮的發端;是非心是智的發端。

論四端 原文 第三段

人之有是四端也,猶其有四體也。有是四端而自謂不能者,自賊者也;謂其君不能者,賊其君者也。凡有四端於我者,知皆擴而充之矣,若火之始然,泉之始達。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母」

論四端 語譯 第三段

人有這四種善性的萌芽,就像有四肢一樣。有了這四種發端卻自認為不行的,是自暴自棄的人;認為他的君主不行的,是暴棄君主的人。凡是有這四種發端的人,知道都要擴大充實它們,就像火剛剛開始燃燒,泉水剛剛開始流淌。如果能夠擴充它們,便足以安定天下,如果不能夠擴充它們,就連贍養父母都成問題。”

論四端 重點文言字詞註解

-

人皆有不忍人之心:人人都有不忍心別人受傷害的仁愛之心。

-

治天下可運之掌上:平定和治理天下就好像在手掌中運動東西般容易了。運:運轉、轉動。

-

今人乍見孺子將入於井‥現在有人突然看到一個小孩將要掉進井裏。 乍:突然。孺子:剛剛能行走,但尚未有成熟智力的小兒。

-

皆有怵惕惻隱之心:都會有恐懼和憐憫傷痛之心。怵惕:恐懼、驚怕。 怵:恐懼。惻隱:同情、憐憫,悲痛。 惻:悲痛。

-

非所以內交於孺子之父母也‥並不是因為和這幼兒的父母有交情。。內交:結交。

-

非所以要譽於鄉黨朋友也‥也不是想要在鄉里朋友之中博取好名聲。 要譽:求取名譽。要:求。

-

非惡其聲而然也:非因為怕落得壞名聲才有這種心理。惡:厭惡。

-

無羞惡之心:沒有羞恥、厭惡之心。羞:以己之不善為恥。惡:憎惡別 人不善為惡。

-

無辭讓之心:沒有謙遜退讓的心。辭:推辭自己之已得。讓:讓予別人。

-

無是非之心:沒有是非善惡之心。是‥知道某人某事對而認為其對。非:知道某人某事不對而認為其不對。

-

仁之端也:就是仁的開端。

-

猶其有四體也:就如同人有了手腳四肢一樣。四體:四肢。

-

自賊者也:自己傷害自己。賊:傷害。

-

賊其君者也:傷害他的國君。

-

知皆擴而充之矣‥知道要把它們(四個善端)擴大而發揚光大了。

-

若火之始然:有如火開始燃燒。

-

泉之始達:如泉水開始湧流。達:湧流、通達。

論四端 文章主旨

論證每個人與生俱來都有 惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心 四種善端。君主若能發揚善端,以 不忍人之心 行仁政,便能治理好天下。

段落大意

第一段

提出論點,指出 人皆有不忍人受苦之心 ,並1提出 以仁心行仁政 ,便可以治理好天下

第二段

以「孺子將入於井」為例,論證 人人都有不忍人之心 ,並推論到人皆有 仁、義、禮、智 四種善端。

第三段

指出人與生俱來有仁、義、禮、智四端,若君主能擴充四端,就能治理好天下 。

論四端 寫作手法

修辭手法

排比

「無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,非人也;無辭讓之心,非人也;無是非之心,非人也」

明喻

「人之有是四端也,猶其有四體也。」

對比

「苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母」

論證手法

舉例論證

作者以 人們看到小孩子將要掉入井中,都會驚慌害怕,產生人皆有不忍憐憫同情之心為例,說明不忍人之心是每個人都有的。

對比論證

「苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母」

如果能擴充四端,則可以保四海,安定天下四端,則有不逮;如果不能擴充連供養父母都力。

凡有四端於我者,知皆擴而充之矣,若火之始然,泉之始達。

若説君主不能行仁政,即是傷害君主的性善,四個善端需要擴充,才會對人生有作用,像火要燃燒,泉水要流動,才有生命力

比喻論證

「人之有是四端也,猶其有四體也。」

人天生就具備四種善端 ,就像人的四肢一樣,是與生俱來的。

論四端 問答

第一題

問題:

「惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也」運用了甚麼修辭手法?

A 對偶

B 比喻

C 對比

D 排比

答案:

D

第二題

問題:

「苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母」運用了甚麼修辭手法?

A 對偶

B 比喻

C 對比

D 排比

答案:

C

如果大家有什麼補習問題,如私人補習、網上補習好唔好,歡迎你可以隨時再跟我多交流一下,可以Follow 「學博教育中心 Learn Smart Education」 Facebook page同IG得到更多補習課程資訊,亦都可以上我們的補習網頁了解更多!